宇宙の年齢

☆ 宇宙の年齢

今、私達が住み、目にしている宇宙は無限の過去から存在していたわけではない。現代宇宙論では、ある極小の一点に集中していた全ての物質の膨大なエネルギーが、その圧力によって膨張し始めた時、つまり「ビッグ・バン」が起きた時点を、今の宇宙の始まりとしている。

- キーポイント -

・宇宙開闢間もない頃、超高温・超高密度の中では原子が電離しており、電子や陽子などが衝突して電磁波が発生しても、すぐにまた電子や陽子に吸収され宇宙に広がってゆくことができなかった。しかし、宇宙誕生後10~30万年くらい経つと温度も下がり電子が原子核(陽子など)と結合して原子を形成するようになる。そうなると、電磁波は邪魔されることなく宇宙を飛び続けることができるようになった。

1965年、ベル研究所の二人の科学者が、宇宙の全ての方向からやってくる3度K(絶対温度3度-現在は2.7Kに修正)放射を観測した。これこそが、吸収されることなく宇宙を飛び続けてきた電磁波であった。この電磁波はハッブルの法則により、波長が長く(温度が低く)なっており、過去はもっと高温であったということがわかる。つまりビッグ・バンの証拠とも言えるものであった。

・遠くの銀河や天体を観測すると言うことは、過去の宇宙を観測するということになり、ハッブルの法則により、遠ければ遠いほど波長が長く赤い方へとずれて観測される。これはその銀河や天体が我々からみて高速で遠ざかっていることを意味し、宇宙そのものが膨張している証拠としても挙げられる。 ハッブルの法則が宇宙の年齢を解き明かす方程式だが、その中に出てくるハッブル定数の値によっては大きくその年齢が変わってくる。

ハッブル定数とは、v=H・d(v=銀河の後退速度,d=銀河までの距離,H=ハッブル定数)で表せるハッブルの法則の中の定数(H)であり、1Mpc遠ざかるごとに、銀河の後退速度が何km/s増加するかということを表している。

1999年、アメリカ国立電波天文台を中心とした米独日の研究チームが、カリブ海からハワイまでの約8000km間に設置された10台の25m電波天文台を使用してブラックホールの周りを回転するガス円盤の動きを観測、地球からブラックホールまでの距離を精密に測定した。 遠く離れた銀河や天体までの距離は、宇宙の年齢を調べる上で欠かせないものであるため、より精度の高い宇宙の物差しとして期待を集めている。 ターゲットとなったのは、りょうけん座の「NGC4258」銀河の中心にある、我々の太陽の約4000万倍の質量を持ったブラックホール。 このブラックホールの周囲には直径0.8光年程度のガス円盤が秒速1000kmで回転しており、このガス円盤の見かけ上の動きと実際に動く距離から、地球、NGC4258銀河間の距離を算出したところ、2300万光年となった(誤差 は4%程度)。 更にこの値から宇宙膨張速度のハッブル定数を求めると73となり、これ により我々の宇宙の年齢は約130億歳であることがわかった。 つい 3カ月ほど前にも、ハッブル宇宙望遠鏡 による観測と研究により、誤差10%前後でハッブル定数が70という数字が求められたばかりであり、宇宙の本当の年齢が次第に明らかになりつつある。

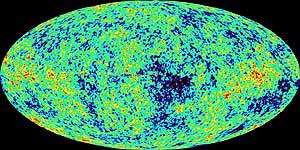

2003年、NASAは、WMAP衛星を使ってビッグバンから38万年後の宇宙背景放射(宇宙から降り注ぐ電波)の温度などを100万分の1度の精度で観測し、宇宙温度分布図を作成した。その結果、宇宙は平らで永遠に膨張を続け、現在の年齢は137億歳であるということがわかった。また誕生直後に爆発的に膨張したとされるインフレーション理論もほぼ証明される形となった。 しかし宇宙の暗黒物質(ダークマター)やアインシュタインが予言したダークエネルギーが、宇宙全体のエネルギーの96%も占めており、これが何であるかという問題はさらに深まった。

(宇宙の温度分布図・赤は温度が高く、青は低い by NASA)

最果ての銀河

☆ 最果ての銀河

何十億光年もの彼方の天体をみるということ、それはまた何十億年も過去の天体の 姿を見るということである。 これまで遠くの宇宙で発見される天体といえば、明 るく検出しやすいクエーサーがほとんどだったが、最近はドロップアウト法と呼ば れる高感度の銀河検出技術で、遠い銀河の薄い光を観測することができるようにな った。

1996年初め、カルテックの研究員達がハワイ・マウナケアにあるケック望遠鏡 で、「乙女座」にあるクエーサーを観測していたところ、クエーサーの殆どがそう であるはずの連続スペクトルの中に見慣れない吸収線が見つかった。つまりこれはクエーサーの手前で光を吸収する銀河の存在を示唆するものだったのである。このスペクトル線から赤方偏移を求め(Z=4.33)、この銀河までの距離を計算すると、約115億光年となった。(宇宙の年齢やハッブル定数によって変わってくるが、宇宙の年齢を130億年とした場合)

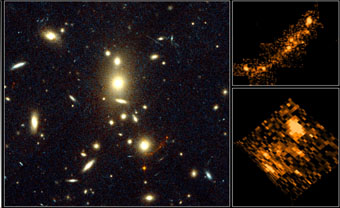

次に発見されたのは、「おおぐま座」と「りゅう座」の境界付近にある銀河団の重 力レンズ効果によってクローズアップされた、遙か後方に位置する銀河であった。 この銀河までの距離は、赤方偏移(Z=4.92)を求め計算すると、約121. 3億光年だった。

< Photo by NASA-HST >

左写真の中央右下にあるオレンジ色が遙か後方にある銀河である。右上の写真はその部分を拡大した もの。アインシュタインの一般相対性理論で予言されたとおり、前面に写っている銀河団の重力レン ズ効果によって、弧を描くように歪んで見える。右下はその歪みを補正したもの。星が集中的に形成 されている部分が明るい塊となって見えている。左写真の中央右下にあるオレンジ色が遙か後方にある銀河である。右上の写真はその部分を拡大した もの。アインシュタインの一般相対性理論で予言されたとおり、前面に写っている銀河団の重力レン ズ効果によって、弧を描くように歪んで見える。右下はその歪みを補正したもの。星が集中的に形成 されている部分が明るい塊となって見えている。

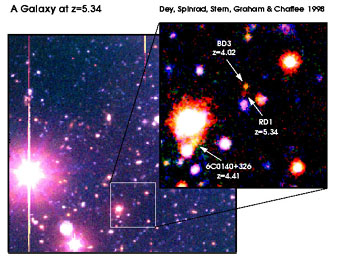

更に1998年、同じくケック望遠鏡による観測で、「三角座」中に赤方偏移がZ =5.34、距離にして122.2億光年彼方にある銀河をとらえることに成功し た。

< Photo by KECK Observatory >

RD1と名付けられた銀河が、宇宙初期の頃の銀河である。

2002年、アメリカ、ドイツ、オランダ、フランスの共同研究チームは、135億光年彼方にある銀河群を発見した。 これまでに発見されている銀河群としては最遠のものとなる。 共同研究チームは、チリにあるヨーロッパ南天文台の大望遠鏡を使い、遠方にあっても極めて強い電波を放射している電波銀河を観測していたところ、「TNJ1338-1942」という銀河群が地球から135億光年はなれていることを突き止めた。そしてその周辺に20個以上の銀河が存在することも確認された。 現在わかっている宇宙の年齢からみても、この銀河群は宇宙誕生直後の姿をとどめていることになり、今後の銀河形成の研究に大いに役立ちそうである。

2003年

3月には、国立天文台はハワイに設置してある「すばる天文台」を使って、髪の毛座方向を重点的に観測した結果、73個の銀河の候補が見つかり、そのうち比較的明るいものを詳細に調査したところ、2個の銀河が128億2760万光年彼方にあることが確認された。これは現在の宇宙年齢を137億歳とすると、その9億年後の宇宙に存在した銀河であるということになる。

更に2004年2月、カリフォルニア工科大学を中心としたチームは、ハッブル宇宙望遠鏡とケック望遠鏡の観測から、宇宙が誕生した7億5千万年後、つまり約130億光年彼方に直径2000光年の銀河を発見したと発表した。今までに発見された最古の銀河となる。 ビッグバン以降暫くは「暗黒の世界」が存在したといわれるが、その期間がどれくらいであったかを調べる上で、過去から届く光は重要な役割を果たすことになる。

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

銀河がいつ、どのように形成されたのかを知る為には、宇宙誕生間もない頃の原始 銀河を調査する必要がある。 これらの遙か遠方にある銀河は、多分そのような初 期の頃の銀河であると考えることができるが、観測技術の進歩がハッブル定数の値 をより確実なものとし、宇宙の本当の年齢を解き明かすまで、まだ確定的なことが 言えないというのが現状のようだ。 ただ、スペクトル線を更に解析することによ って、アルミニウムや鉄、炭素などの重元素が、今の我々の銀河に比べて遙かに少 ないことがわかった銀河もある為、超新星爆発などによって恒星内部で造られた重 元素が星間に放出されるという理論を考慮すれば、それらがまだ頻繁に起きていな い頃の銀河であることは間違いないだろう。

暗黒銀河団

☆ 暗黒銀河団

理化学研究所と独マックスプランク研究所の共同グループは、1997年7月、わし座の方向90億光年彼方に、数百から数千の銀河に相当する質量を持つ領域を発見した。 わし座の隣にあるいるか座のクエーサー(準星)は、強い重力によって光が曲げられる効果(重力レンズ)により、地球からの観測では3つに分裂して見えていたが、肝心の重力源となる物質は確認されていなかった。 しかし今回、文部省宇宙科学研究所の衛星「あすか」とドイツの衛星「ローサット」により、そのクエーサーの周辺をX線観測したところ、クエーサーの手前でクエーサーが出すよりも強い約1億度の高温ガスから放射されているX線を検出、更にこの領域に相当量の鉄原子が含まれていることも明らかになった。 この領域の空間的な広がりが差し渡し300万光年あることも含め、巨大重力、鉄の存在等から目に見えない銀河団が存在している可能性がある。 しかし、い ったい何故見えないのか?

・ 遠すぎて可視光では見えにくい?

・ 本当に暗い銀河の集まった銀河団なのか?

・ かつて存在した銀河団が消滅し、X線だけを出すガスが残った?

・ 新種のX線源天体なのか?

更に特筆すべき事は、この銀河団?が90億光年彼方にあるという事実である。 現在の標準的な宇宙モデルでは、銀河団の形成は30億年前より新しいと考えられているが、もし90億年前にも銀河団が形成されていたとなると、現在の標準モデルが覆されることになる。 もう一つの特筆すべき点は、正体不明の「ダークマター」の候補にも成り得ることで、宇宙に於ける物質密度の見直しも検討しなければならないことである。

衝突する銀河

☆ 衝突する銀河

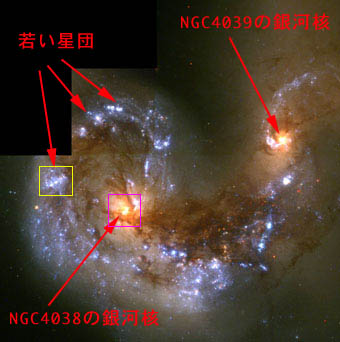

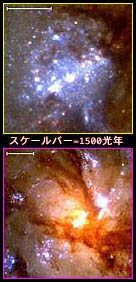

南天の星座「からす座」の方向、6300万光年彼方に、互いに衝突している銀河がある。 この2つの銀河は、その形状から「触角状銀河」若しくは「アンテナ銀 河」と呼ばれているが、地球からの観測ではその詳しい衝突の様子がわからなかった(写真A) 。

しかし1996年1月、ハッブル宇宙望遠鏡は、この2つの衝突する銀河を鮮明な画像で撮らえることに成功した。

写真A

2つの銀河が接触した時、その重力潮汐により形成 されたとされる2本のアンテナ状のものは、ガス や、引き離された恒星でできている。 尚、昆虫の触角に似ていることから触角状銀河と呼 ばれている。

<NGC4038/4039> (Photo by NASA)

青白く輝く光の集まりは、衝突の際にできた生まれて間もない星団であり、ここには数千もの 星団が存在する。 また最も大きな星団では100万個以上の恒星が生まれていることが分かった。 双方の銀河核では、ガスや塵などを含んだ物質が中心部に流れ込んでおり、活発な活動を続けているようだ。

青白く輝く光の集まりは、衝突の際にできた生まれて間もない星団であり、ここには数千もの 星団が存在する。 また最も大きな星団では100万個以上の恒星が生まれていることが分かった。 双方の銀河核では、ガスや塵などを含んだ物質が中心部に流れ込んでおり、活発な活動を続けているようだ。

銀河核を横切る黒っぽい暗黒塵フィラメントや、銀河間を繋ぐ橋のような塵のオーバーラップ領域もはっきりと撮しだされている。 この様な銀河は分類上、不規則銀河に属するものであり、形態はその銀河同士の中心距離や衝突の傾き、また質量 や衝突速度によって様々なものが存在しうる。

我々の銀河系と220万光年離れたアンドロメダ銀河もまた、互いに48万km/時で近づきつつあり、我々の太陽が終焉を迎える頃に衝突する可能性があると言われている。 しかし、宇宙ではこのようなことはさほど珍しいことでもないようなのだ。

反物質

☆ 反物質

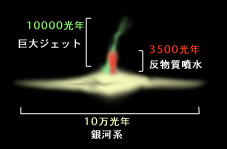

1997年5月、NASAのガンマ線観測衛星が銀河系の中心部から北方 に垂直に噴き出している「反物質」の噴水を発見した。 今回発見された反物質は陽電子とみられている。

反物質というのは、質量が同じだが電荷(電気的な性質)だけが正反対に なっているもので、今回のものは電子とは全く逆の電気的性質を持ったプ ラスの電子ということになる。 更に、この物質、反物質どうしがぶつか ると、お互い打ち消しあい「対消滅」がおきる。 地球上では粒子加速器の中で人為的につくり出すことができるが、自然の 中では観測されない。

今回の反物質が陽電子であることがわかったのは、観測されたガンマ線の エネルギーが、電子と陽電子が対消滅を起こしたときに放出されるガンマ 線のエネルギーと同じだったからである。つまり、噴出した陽電子が銀河 をとりまくハローに存在するガスの電子と、対消滅した際に生じたガンマ 線を検出したわけである。 原因として考えられるのは、銀河中心部における巨大なブラックホールの 存在、また頻発した超新星爆発に伴うものなどが挙げられるが、まだ結論 はでていない。 更に、今までにも電波で観測されている、銀河中心部から のジェット噴流の分布と一致することから、その関連性においても今後の 研究課題となるだろう。

ガンマ線バースト

☆ ガンマ線バースト

ガンマ線バーストとは、宇宙の一角で突然膨大なエネルギーが解き放たれ、数秒間 長くとも100秒間、ガンマ線が観測される高エネルギー天体現象である。

宇宙には未だ解き明かされない数多くの謎があるが、この大規模な爆発現象は、そ の中でも最大級の謎の一つとなっている。

1960年代に、アメリカが打ち上げた原爆実験探知用衛星が、初めて発見したの を皮切りに、現在まで100以上観測されている。 いわば宇宙では普遍的に起き ている現象として研究されてきたが、その起源についてははっきりとした理論が確 立していない。 というのも、放射されているガンマ線が通常の望遠鏡などでは観 測が困難である上に、短時間しか続かない現象であるため、その位置すら特定でき ず、追跡調査ができないでいたからだ。

しかし、1997年2月と5月にイタリアとオランダのガンマ線観測衛星「ベッポ サックス」が、オリオン座とキリン座にガンマ線バーストをとらえ、ハッブル宇宙 望遠鏡や地上観測との連携プレーにより、その距離と位置をほぼ特定することに成 功した。 結果、驚くべきことに、今までそのほとんどが我々の銀河系周辺領域で の現象であると考えられていたが、実は数十億光年彼方で起きていたことがわかっ たのである。(特に5月に観測されたバーストは、そのスペクトル線にみられる赤方偏移の値か ら算出して、約70億光年彼方のものであることがわかった)

さらに1998年5月、先のベッポサックスとNASAのコンプトンガンマ観測衛 星が、1997年12月にこれまで以上の大規模なガンマ線バーストを検出したと いうビッグニュースが舞い込んだ。 理論上予測されていたよりも100倍以上の エネルギー(我々の銀河系が約200年かけて放出するエネルギー量に相当する)を放出して いることに加え、爆発源であるかすかに観測された銀河?までの距離を算出したと ころ、なんと約120億光年彼方で起きていることがわかった。このバーストは、 ビッグバンを除くと現時点では最も強力で、そして最も遠い過去に起きた爆発現象 であると言えそうだ。(放出されたエネルギーは重力波やニュートリノのような形態もあり得る から、そうなると更に莫大な量のエネルギー放出があったかもしれない)

ガンマ線バーストは、中性子星同士の衝突が原因(中性子星の連星が互いに重力波を発生 し、エネルギーを失うことによって接近、衝突する)で起きているという可能性も考えられ てはいるが、実のところ何か我々の予想もつかないような原因がそこに潜んでいる のかも知れない。 ただ、観測衛星や装置の進歩、拡充などによって、その謎が解 き明かされるのもそう遠くはないだろう。

氷の惑星(1996TL66)

☆ 氷の惑星(1996TL66)

ハーバード大スミソニアン天文物理学センターのジェーン・ルー博士ら は、1996年ハワイのマウナケア天文台で、冥王星の遥か外側を楕円 軌道を描きながら太陽を回る小天体の観測に成功した。 公転周期が約800年のこの天体は、直径が490kmで二酸化炭素、 水、メタンなどが凍ってできたものとみられる。 今までにも冥王星の外側を回る約40個の微惑星が発見されているが、今 回の小天体は海王星の外側を回る天体としては、冥王星やその衛星カロン 以来の明るさを持ち、なおかつ遠日点が130天文単位(近日点は35天 文単位)もあることから、最終的に太陽系に属することが確認されれば、 我々の太陽系は2倍以上拡大することになる。 しかし、その成分からは 彗星に近いと判断できるため「惑星」とは呼べないだろう。

月の氷

☆ 月の氷

月の表面に水が存在していないことは、殆ど大気がない結果としても、また太陽光 の熱によって蒸発してしまうことからも導き出せ、更にアポロの宇宙飛行士達の経 験からも確認されていることである。 しかし、月の鉱物の中に結晶水として存在 している可能性、また地中深くに氷などの形で存在する可能性は以前から論じられ てきたことであった。

1996年暮れに、アメリカ国防総省の探査機「クレメンタイン」が月面に氷の存 在を示唆する証拠を発見したと報じられたが、その時点では確固たる結果を出すこ とが出来ないでいた。 しかし1998年3月6日、NASAが月探査機としては 25年振りに打ち上げた「ルナ・プロスペクター」が、月の両極に大量の氷の存在 を裏付けるだろうデータを得ることが出来たと報じた。

<ルナ・プロスペクター>

アポロ時代に調査されたのは赤道付近だけであり、月面の約75%はあまり詳しく わかっていない状況であった。 プロスペクターは100km上空からではあるが、これを補うべく月の南極と北極を通過する極周回軌道をとって、月面全体をくまなく走査する探査機である。 探査対象となるのは今回の氷やヘリウム、水素、鉄などの月面基地建設に必要になる資源と、大気組成、月の磁場、地殻成分、重力異常などである。 更にこの探査機のプロジェクト費用は約84億円で、スタッフも7人、コンピュータも搭載されておらず、地球からの遠隔操作によって探査を行うという超安上がりプロジェクトである。

<観測装置>

・氷の有無を調べる「中性子分光計」

・岩石などの化学組成を調べる「ガンマ線分光器」

・ガスの放出を測定する「アルファ粒子分光計」

・磁力計 ...........等々。

<中性子分光計による測定結果>

この装置は月面から放射される連続スペクトルの中性子から、3種類のエネルギー 幅の中性子を分離、検出するものである。 3種類のエネルギー幅とは、低、中、 高エネルギーのことであり、これらのエネルギー幅の中性子が氷の水素イオンと衝 突した結果、どのくらいエネルギーを失うかを測定する。そして今回の測定の結果、中エネルギーの落込みが両極で見られ、結果、水素イオンつまりは水分が月面の両極に存在するという可能性を示唆するものとなったのである。 そして、どのような形で水が存在しているかについては、高エネルギー(高速中性子)の測定値を調べた結果、氷の固まりというよりも純度の高い小さな結晶という形で存在していることが推測されるに至った。 尚、これらの測定から推定される水分の総量は1000万~3億トンまでの間とでており、両極地方で広範囲に拡散しているものと考えられている。

- 1998年9月、更に詳しい研究の結果、これら水の結晶は、両極併せて当初推定されていた量の10~20倍存在している可能性があると発表された。 -

<問題点>

月・惑星間ミッションで「中性子分光計」が使用されたのは今回が初めてであり、 実際に中性子がどのように振る舞うかを確定しうる比較データがないことが、今回 のデータの正確さを損なう可能性があるものと見られている。 そして問題点とい うより疑問点の一つとして、今までの研究では、月は隕石などの衝突によって約2 mの深さまで耕されており、それより深いところに氷などの水分が存在しているの では? と考えられていたにも関わらず、今回の中性子分光計はその計測能力の限 界である、表面下40~50cmまでに存在する水分を感知したと言うことが挙げ られる。

<水分が両極に存在する理由>

チリと氷でできた「彗星」が、太古の時代から月に降り注ぎ、直射日光の当たらな い両極地方の地中に残ったという可能性がある。

<水の重要性>

人類が月面に基地や居住区を建設する時代の、生命維持に欠かせないものであるだ けでなく、水素と酸素に分解してロケット燃料に使用できるという利点がある。

太陽系外惑星

☆ 太陽系外惑星

太陽系外惑星とは文字通り、我々の太陽以外の恒星の周囲を回る惑星のことである。 しかし、光年単位の距離、恒星の明るさを考えれば、実際に視認することは難しく、現状はドップラー偏移法とトランジット法という方法で間接的に確認することが主流となっている。 そして発見された惑星系の姿は、我々の想像から大きくかけ離れたものも多く、惑星系の生成論を再考する必要がでてきた。 2005年現在で、発見された系外惑星は約140個になる。

ドップラー偏移法

惑星が恒星を回ることによって恒星がふらつく様子を、光のドップラー編移を観測することによって確認しようとする方法。 惑星が公転すると、恒星はお互いの重心を中心にして回り、地球からみれば光の波長が長くなったり短くなったりする。ちょうど、列車が近づく時と遠ざかる時の音波長が変化するのと同じ原理だ。

トランジット法

惑星の軌道面が地球からみて真横になっている場合に、恒星の前を横切る惑星が一時的に恒星からの光を遮り減光させる。これを検出することによって惑星の存在を確認する。

NASAのハッブル宇宙望遠鏡がとらえた画像は、私達にすばらしい贈り物と、謎 解きを与えてくれているようだ。 母星の光に邪魔をされて、直接見ることが難し い他の恒星に惑星の存在を確認するためには、惑星の引力による微かな恒星の振動 をとらえるというような、間接的な方法しか採れなかったのだが、この画像には原 始惑星と思しき光点がはっきりと映し出されていた。

カリフォルニア州パサデナにある太陽系 外リサーチ会社とNASA・JPLの研 究者達が、1997年8月4日、「牡牛 座」の方向450光年彼方にあるTMR-1( Taurus Molecular Ring,star-1 )という若い連星を、ハッブルの近赤外カメラと多天体分光器を使い観測した際、そこから伸びるフィラメント状のガスの先に小さな暗い光点を発見した。 通常ならば背景の恒星の一つとして見逃してしまうはずのこの光点も、フィラメントの存在によって、連星と何か関わりのある天体であると考えられたのである。

我々は多重星から一番質量の小さい恒星が投げ出される事実を知っている。しかし このTMR-1の場合、恒星にしてはあまりにも暗すぎる。恒星でないとすれば、 褐色矮星か巨大な若いガス惑星だろう考えられるが、最終的な結論を出すのはもう 少し先になりそうである。 (現時点で研究者達は、この天体が連星と全く関わり のない、背景にある恒星である確率は約2%であるとしている。)

ハッブル望遠鏡がとらえた連星(TMR-1)は互いに約64億km離れており、そこから放出されたと思われる天体(TMR-1C)は、約2000億km彼方にある。実に地球と太陽との距離の1400倍にもなる。 更にこの天体は秒速10kmというスピードで連星から投げ出されたと考えられており、このままでゆくと銀河の星々の中 に漂いでてしまう可能性もあると思われる。 もはや恒星の周りを公転する惑星ではないのかも知れない。< Photo by NASA-HST >

もし、このTMR-1Cが惑星ならば、初めて太陽系外惑星を視認したことになる。 しかしこの発見 に先立つこと約1年前、Space Telescope Science Institute(宇宙望遠鏡科学研究所)がケンタウルス座 プロキシマ(約4.2光年)に伴星、惑星、褐色矮星のいずれかであると見られる微かな光点を写真 にとらえている。これも又今後の追観測に期待されるものである。

* 褐色矮星とは、質量が小さすぎ、自分の重力によって、中心温度を核融合が起 こせるほどまでに高くできなかった天体のことである。

2001年に発表された太陽系外惑星のニュース

4月-スイスを中心とするアメリカ、フランス、イスラエルの系外惑星探索チームが、10個の恒星において合計11個の系外惑星を発見(いずれも巨大なガス惑星)。中に2個の惑星を持つ星が2つあることもわかった。(この10の恒星の中の1つは、以前から1個の惑星の存在が知られていたため、計12個の惑星が確認されたことになる)

この中で我々の太陽によく似た恒星「HD28185」の周囲を回る、質量 が木星の3.5倍あるガス惑星が、恒星からの平均距離1億5060万キロメートルの真円の軌道を385日周期で公転していることがわかり、もしこの惑星に衛星が存在していたなら地球によく似た環境を持つのではないかと考えられている。

5月-ヨーロッパ南天天文台 (ESO) のスペクトル観測により、4月に新たに発見された惑星を持つ恒星の一つ「HD82943」に惑星を飲込んだ痕跡が発見された。 この観測で検出されたのは、希少なリチウム6という同位 体元素であった。しかしこれは非常に不安定なため本来なら金属元素を多く含む恒星においては、形成時に消滅しているはずである。 つまり今回その痕跡が発見されたと言うことは、最近になってから恒星に追加されたものであると考えられる。 その飲込まれた惑星は推算によると、質量 が木星の2倍程度のガス惑星、若しくは地球の3倍程度の岩石惑星であるという。

11月-NASAのハッブル宇宙望遠鏡の観測で、ペガスス座にある150光年彼方の恒星(HD 209458)の周囲を回る惑星に大気があることがわかった。 この惑星は1999年にその重力影響を観測することによって発見され、質量 は木星の70~75%とであることがわかっている。またこの惑星は恒星から640万kmしか離れておらず、大気温度は1100度Cにもなる。 ハッブル宇宙望遠鏡はこの惑星が恒星を横切る際にある特定の波長の光が吸収される様子を調べ、ナトリウムを含む大気であることをつきとめた。地球から直接系外惑星の大気が観測されたのは初めてである。

2003年に発表された太陽系外惑星のニュース

9月 - 国立天文台と東京大学を中心とする研究チームは、HD104985という巨星を回る惑星を発見した。この惑星は、木星の約6.3倍の質量をもち、恒星から約0.8天文単位のところを、ほぼ円軌道を描いて回っているようだ。

2004年に発表された太陽系外惑星のニュース

3月 - ハッブル宇宙望遠鏡の観測により、地球から150光年離れた恒星を回る惑星(オシリスと命名)に生命誕生と関わりが深い、酸素と炭素の原子が存在することを確認した。オシリスは木星の1.3倍の大きさで、母星から700万kmの距離を公転しており大気の低いところでは1000度、高いところでは1万度という高温である。いわゆるホットジュピターと呼ばれる惑星だ。 ただ木星にも酸素が存在するため、それほど驚くほどの惑星でもないとの考え。

4月 - 名古屋大学やニュージーランドのカンタベリー大などの共同研究チームが、重力レンズ効果を利用した新たな観測方法で、射手座方向、地球から1万7000光年の距離にある恒星に、質量が木星の1.5倍程度の惑星の存在を示唆するデータを得たことを発表した。 これが事実であるなら、現時点では最遠の系外惑星である。

2005年に発表された太陽系外惑星のニュース

5月 - 欧米の共同観測チームは、欧州南天天文台(ESOーチリ)の大型望遠鏡VLTで、うみへび座の方向、地球から約200光年彼方にある褐色矮星を観測したところ、この褐色矮星の100分の1程度の明るさしかない「赤い物体」を発見し撮影した。 この物体には水の分子が存在し、冷たい星であること、更に質量が木星の5倍ほどで、褐色矮星から55天文単位のところを連動して動いていることから惑星である可能性が高いと考えられている。

6月 - カリフォルニア大とNASAはハワイのケック天文台の観測・解析で、地球から15光年離れた太陽の3分の1程度の質量の恒星に、質量が地球の5.9~7.5倍(直径は地球の2倍)の惑星が回っているのを発見したと発表した。 もともとこの恒星には、木星型の惑星2個が発見されており、それを詳細に観測している最中での発見だった。 この程度の大きさなら、岩石惑星である可能性が高いが、表面温度は200~400度もある。

ベテルギウス

☆ ベテルギウス

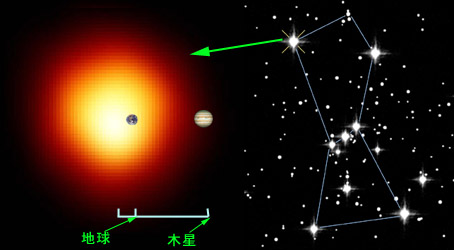

< Photo by NASA-HST+合成 >

オリオン座の右肩に輝く星、オリオン座アルファ星。 ベテルギウスと呼ばれるこの星は、1920年に初めてその視直径(角度で表した見かけの大きさ)が測定された恒星だった。 計測したのは、かつてエーテルの存在を確かめようとしたあのマイケルソン&モーレーのマイケルソン博士。 その巨大さは世間をあっと言わせたが、直接画像として見ることができたのは、それから50年以上あとになってからだった。1970年に入り、アメリカのキットピーク天文台で特殊な干渉法を使い、初めてベテルギウスの全体像が捕らえられたのである。 そして、さらに20年後の1995年 ハッブル宇宙望遠鏡が、赤く輝くその姿を我々に見せてくれたのである。

我々の太陽系から700光年の距離にあり、太陽の一千倍の大きさ、そして数万倍の明るさを持っているにも関わらず、表面の温度は3千数百度と太陽よりも低いこの恒星は、もうすぐ死を迎えようとしている星である。 それは我々の太陽の数十億年先の姿でもある。 (我々の太陽の代わりにベテルギウスを太陽系の中心におくと、その外縁は木星の軌道に達する)

<赤色巨星>

ベテルギウスのような、巨大で表面温度の低い赤い恒星のことを赤色巨星と呼ぶ。夜空に見える殆どの恒星は太陽も含め、主系列、つまりその中心部で水素が核融合反応を起こしヘリウムに変わりつつある段階にあり、一生の大部分をその中で過ごす。 そして次のようなステップを踏み、やがて主系列から外れてゆくことになるのである。

| 1 | 星の中心部において、核融合の燃料となる水素核が欠乏してくる。 |

| 2 | やがて熱核反応のすすむ領域が外側へと移動してゆく。 |

| 3 | しかし、外側になるほど密度も温度も低くなる為、反応が鈍くなる。 |

| 4 | 結果、エネルギーの解放が不十分になり、星の中心部は冷えはじめ収縮してゆく。 |

| 5 | 収縮するにつれ、中心部に形成されたヘリウムの芯の温度が再び上昇し始める。 |

| 6 | ヘリウムの芯の温度が上昇すると、ヘリウム同士の核融合反応が起きる。 |

| 7 | ヘリウム同士の融合は水素のそれに比べ高い温度が必要なため、中心部は益々高温になる。(ヘリウムの核反応の暴走=ヘリウム・フラッシュ) |

| 8 | 中心部が高温になるとその外側に残っている水素が燃焼しはじめ、外向きのガス圧が上昇し、急激に膨張をし始める。 |

| 9 | 外側に向かって急激に膨張したガスの温度はやがて下降し、密度の低い大気層を形成し赤色巨星となる。 |

赤色巨星のように外層温度も密度も低い恒星ならば、輝きが弱いのでは?という疑問が沸くが、それは巨大な天体であるからということ以外に理由はない。 つまり表面から放たれる光量の総和が桁違いに大きくなるのである。

* ハーバードスミソニ アン天体物理センターと宇宙望遠鏡科学協会の研究員は、この画像の中に温度が表面より2000度以上高い、不可思議な巨大斑点が存在していることを突き止めた。 未知の物理現象が恒星大気に何らかの影響を及ぼしている可能性もあるため、これからの追観測が期待されている。

さそり座の異変

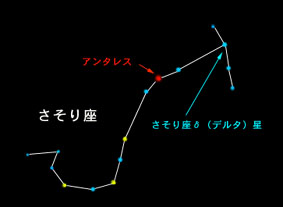

☆ さそり座の異変

「さそり座」、夏の代表的な星座の一つで、赤く輝く1等星「アンタレス」が有名だ。 そのさそり座で今、異変が起きている。 さそり座の頭の部分にあるデルタ星の実視等級が2.3等から2.0等まで増光しているのだ。 規則的な変光星や新星以外で、変光をこのように肉眼ではっきりと観測できるのは非常に珍しいことだ。 これを最初に発見したのは、アルゼンチンのSebastian Oteroという観測者で、2000年6月30日に京都大学が中心になっている国際変光星ネットワーク(VSNET)に報告してきた。 そしてスペイン バレンシア大学の天文学者達がこの星のスペクトルを観測したところ、青白い高温のB型恒星であったものが、水素の輝線スペクトルを示すBe型と呼ばれる恒星に変化していることがわかった。 このBe型の恒星というのは、高温でそれ自身の高速自転で生ずる遠心力により、赤道からガスが噴き出していると考えられている。 そして多分このガスがデルタ星の周囲を円盤状に取り囲み、今回の変光を生み出しているのではないかと考えられるのだ。 これと同じようなことが1937年にカシオペア座ガンマ星でも観測された。 日本の夏、南の夜空に現れた異変がさそり座の印象を少し変えるかも知れない。

奇妙な星

☆ 奇妙な星

2002年、NASAは、物質の最小単位とされるクォークからなる星を2つ発見したと報じた。

ハーバード・スミソニアン天体物理センターの研究チームが、X線天文衛星チャンドラとハッブル宇宙望遠鏡から得られた星のデータをもとに調査したところ、みなみのかんむり座にある400光年彼方の星「RXJ1856.5-3754」は、直径が11.3kmしかないにもかかわらず、表面温度が70万度もあることを突き止めた。 従来、星の構成要素で最小単位とされてきたのは中性子であったが、その理論では説明がつかないような温度の高さであり、クォークでできているのではないかと推測している。 また、これまでは中性子星であると考えられていた、カシオペア座「3C58」という星も中性子とクォークが混在した星ではないかと思われるような調査結果がでた。

クォークとは物質の究極の基本構成要素とされる粒子で、中性子や陽子はこのクォークからできている。 しかしクォークは原子核同士などが光のスピードに近い高速で衝突した時などに、瞬間的に姿を現し消えるものであることから、今回の発見が正しければ素粒子物理学に新たな展開をもたらすことになるだろう。

ダイヤの星

☆ ダイヤの星

2004年、米ハーバード・スミソニアン宇宙物理学センターが、地球から50光年彼方の白色矮星の振動を詳細に観測研究した結果、内部は炭素が高温高圧で結晶化しダイヤになっていることがわかった。この終末期の星の直径は月より一回り大きい4000kmあり、重さは10の34乗カラットあるダイヤモンドの星ということになる。 我々の太陽も数十億年後には、その中心部がダイヤになる運命である。 因みに今回発見された白色矮星はビートルズの「ルーシー・イン・ザ・スカイ・ウィズ・ダイヤモンズ」にちなみ、「ルーシー」と名付けられた。

最古の惑星

☆ 最古の惑星

2003年、1988年に発見され褐色わい星と考えられてきた星が、ハッブル宇宙望遠鏡のデータ解析によって、推定年齢が130億歳という最古の惑星であることがわかった。 発見された場所はさそり座の方向にあるM4球状星団の中で、距離は5600光年。この惑星はパルサーと白色わい星に囲まれ、質量は木星の2.5倍あり殆どがガスで構成されていると考えられる。 球状星団は宇宙創生の初期に融合し、惑星形成に必要な重元素をあまり含んでいないため、一般的には惑星形成には適さない環境であると言われてきた。また太陽系内外の惑星は第2、第3世代の恒星の周囲で50億年くらい前にできたとされていたため、今回の発見により惑星形成理論の見直しにつながるかも知れない。

宇宙誕生直後の星

☆ 宇宙誕生直後の星

ビッグバンによる宇宙誕生の理論によると、ビッグバンが起きた約2~3分後には水素やヘリウムなどの軽い元素ができ、それらの軽元素だけで構成された星が存在しているのではないかと考えられていた。しかし、そのような星は今まで発見されていないため、寿命の短い星しか誕生せず、今では残っていないのではという考えに傾きつつあった。

2002年、鳳凰座の方向約3万6千光年彼方にある赤色巨星で、光分析などから質量が太陽の80%位にも関わらず、重元素の含有率が20万分の1しかない星が発見された。 このことにより、ビッグバン理論のネックともいうべき、重元素を含まない小質量星の存在を実証する手がかりができたことになる。 この発見は米国や欧州の国際観測チームが、チリにある欧州南天天文台で探索を続けた結果もたらされたものである。

ヒッグス粒子観測(?)

☆ ヒッグス粒子観測(?)

2000年夏、スイスのジュネーブにある欧州合同原子核研究機関( CERN)の「陽子反陽子衝突型加速器(LEP)」を使用した国際共同実験で、物質に質量 を与える究極の素粒子・ヒッグス粒子(神の粒子と呼ぶべきか)が確認された。 この国際共同研究チームは、検出された素粒子のの飛跡やエネルギーの大きさの分析結果 から、99%の確率でヒッグス粒子を捕捉したと判定している。 これが本物であるとすれば、科学史上最大級の発見の一つになるだろう。

(ヒッグス粒子と質量について)

素粒子物理学における量子色力学(強い力)と電弱統一理論(弱い力+電磁気力)の2つの理論からなる「標準モデル」は、宇宙の基本的な成り立ちを説明する上で最も有効なモデルとなっている。 このモデルは、1電子ボルトの原子の振る舞いから1千億電子ボルトの高エネルギー現象までを正確に予測できる。 そしてこのモデルがその原理として用いているのが、素粒子の相互作用をかたちづくる「場の量 子論(ゲージ場理論)」であり、さらにこのゲージ場理論が成立するためには、すべての素粒子の質量 がゼロでなくてはならない。 ところがその素粒子であるクォークやレプトンには質量 があることが実験によって確かめられているのである。 この矛盾を説明するために考え出されたのが、ヒッグス粒子(1960年代に英国の理論物理学者ヒッグス博士が予言)に満たされたヒッグス場の存在であった。 このヒッグス場の中にクォークやレプトンが浸ると、反応を起こしその「場」の抵抗を受けることによって、あたかも質量 があるかのごとく振る舞うのである。 ビッグバン直後、質量 のない素粒子は何ら抵抗を受けることなく自由に真空中を飛び回っていた。しかしすぐに真空の相転移が起き、真空そのもがヒッグス粒子に満たされ、結果 それに反応した素粒子に質量を与えるかのごとくかたちになったということになる。 尚、光子はヒッグス場とは反応しないため、質量 はゼロのままでなる。

HOME

HOME