探査機

探査機

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

雲を突き抜けて

雲を突き抜けて

ロシアの科学者 M.V.Lomonosov は、金星が太陽面を通過する際に、太陽光が金星の大気層を照らしだすのを見た。そして200年 後、人類はこの惑星の大気と雲海に異常な世界を発見するのである。

■ 疾走する雲 ■

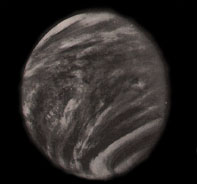

可視光でみる金星の表面は変化に乏しいが、左写真(マリナー10)のように紫外線画像で見ると雲の模様がはっきりとわかる。 両極近くでは赤道に対し平行に走っているが、赤道付近では横V字型になっている。この赤道付近の雲は、自転の方向に約4日かけて一周する。このことから、赤道付近の雲の上層部の風速は100m/秒もあることがわかった。 しかしこの風速も雲が存在する領域だけでありそれより下方にいくにつれ小さくなる。 因みに地表付近では1m/秒位になる。 とはいうものの、海底1km近くに相当する95気圧下での1m/秒というのは、単なる「微風」とは言えないだろう。

惑星や衛星の大気運動の原因は、大まかに言えば、地球や火星のような自転の速い天体上での両極と赤道での日射量の違いからくるものと、自転の遅い天体上で起きる昼側と夜側の温度差によるものとにわけられるが、自転が243日という極端に遅い金星上での大気運動は、むしろ自転の速い天体で見られる両極と赤道の日射量の違いが原動力になっていることが、解ってきている。

もう一つ面白い事実がある。 金星の地表での風速は1~1.5m/s、地球は7~10m/s、火星は90~100m/sでありちょうど一桁違だ。そして地表気圧も又、ほぼ2桁違いで逆に小さくなる。結局、地表で吹く風は大気の総量に密接に関係してくるのだろう。 全体の気圧が高いほど、大気は動きにくいのである。

■ 雲と大気 ■

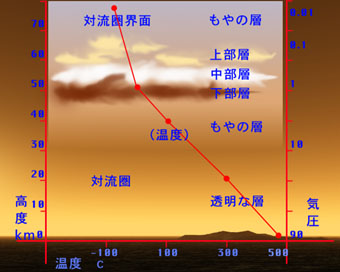

左図は金星における対流圏までの大気構造。これよ り上には成層圏、そして電離層が続いている。

(雲の特徴 )

上層部--- 粒径1~3μmの途切れた雲の層

中層部--- 粒径1~3μmと、それより大きめの粒子が混在している連続した雲の層

下層部---粒径1~3μmと、それより大きめの粒子が混在している濃いめの連続した層

そしてこれらの層の上下には薄いもやの層が存在する。

当初、この雲の正体に関してはドライアイス、水滴、氷などが候補にあげられていたが、観測データがそろうに連れ、その温度、粒径、屈折率などから濃硫酸である可能性が高まり、研究者の間で衝撃が走った。 しかし、濃硫酸の雲であれば白い色をしているはずだが、実際の金星の雲の色は黄色が中心になっている。これは硫黄の粒子も混在していると考えられており、更にベネラなどの探査機により塩素系のエアロゾルも発見されていることから、硫酸を主成分にしたかなり複雑な成分構成になっているようである。

濃硫酸と硫黄の雲はどこから来たのか?

まず、パイオニア・ヴィーナス探査機などのレーダー観測により、火山地帯などで極めて反射率の高い地域が発見されている。 この原因として、黄鉄鉱(FeS2 )が多量に存在している可能性が挙げられる。 そして金星の高温高圧下に於いて、この黄鉄鉱が水や二酸化炭素と熱化学反応をおこし硫化水素などを作りだし、最終的には大気中における光化学反応によって、二酸化硫黄(SO2)を生 成しているのだと推測できる。 またパイオニア・ヴィーナス探査機が1978年に観測した二酸化硫黄の濃度が相当高いものであったにも関わらず、その後の観測で90%の減少が見られたことがあった。 この急激な変化は、1978年近辺に起きた大規模な火山噴火に由来するものであると考えられる為、このような火山噴火もまた、要因の一つであることがわかり始めている。 さて、それでは肝心の硫酸はどのようにして生成されるのだろうか? 実は金星の大気は大きく上部ゾーンと下部ゾーンに分けることができる。 そして下記のような光科学、熱化学反応によって硫酸が生み出されているようである。

上部ゾーン<光化学反応が優勢な領域>

60km以上

太陽の紫外線による光化学反応

CO2→CO+O SO2→SO+O

SO2+O→SO3

SO3+H2O→H2SO4

下部ゾーン<熱化学反応が優勢な領域>

30~60km

温度による熱化学反応

上昇、下降を繰り返しながら硫酸の粒子が成長。粒子が重くなり高度が下がると高温により蒸発。

このようなサイクルで生成された硫酸は蒸発してしまうので、雨になって地上に降り注ぐことはない。 又、硫黄(S)は硫化水素(H2S)などが光分解して生ずるのだろうと推測できる。

大気の成分は?

下記は、金星と地球、そして火星の大気の主成分を比較したものである。

基本的に金星の大気も地球や火星と同じように、脱ガス作用で生成されたと考えられるが、40Arの占める割合が地球に比べて1/15以上も少ないことがわかっている。 40Arは40Kの放射性崩壊により生じ、時間と共に増加することを考えれば、金星での脱ガス作用(つまり火成活動などが)が続いた期間は短かったのではないかという推測が成り立つ。最もこれは40Kの量が地球と同じであると仮定してのことだが....。

更に40Arと36Arの量がほぼ同じであることがわかっており、地球の40Arと36Arの比である300:1と比較して36Arが異常に多い、このことからは金星の大気ガスの生成が、脱ガスを起因とするものだけでなく、原始太陽系星雲に由来するものも含まれているのではないかと考えられている。

灼熱の大地へ

灼熱の大地へ

■ 金星の表面形態 ■

肉眼で見ることのできない金星の表面の観測は、1962年 カリフォルニアにある深宇宙アンテナによって始められた。 12.6cm波長の電波を送り、その反射波を解析することによって地形を調査したのである。 その後、プエルトリコのアレシボのレーダー観測によって、更に詳しく調査された。 しかし、これら地上からのレーダー観測では精度の高い調査は難しい。金星から戻ってくるエコーの強さは地球からの出力エネルギーの距離の四乗に逆比例して減少してしまうからだ。 それに加え、金星と地球の最接近時は自転と公転周期の関係(面白いことに、地球の朝夕力も関与しているという説もある)から、毎度同じ面を地球に向けていることがわかり、全面走査は非常に困難なのである。 これ以後、より精度の高い測定を行うために、探査機を金星に接近させた上での、レーダー走査が幾度となく行われるようになった。 そして、我々が間接的に見ることのできたその厚いベールの下には、以外にも極端な起伏が少ない穏やかな平地が広がっていたのである。

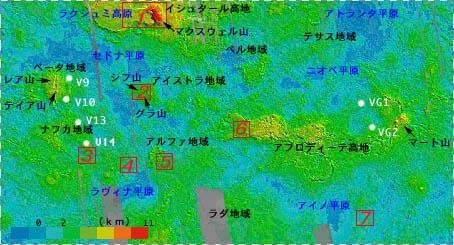

しかしベネラやマゼランなどの探査により、この穏やかな大地にも又、様々な表情があることが発見 されている。 下図は探査機によって測定、作成された金星表面の地形高度図(青-緑-黄-赤の順に高くなる)だが、一応地球と同じように大陸と呼べるような地形はあるにせよ、地球における大陸の地 殻と海洋の地殻の高度差が5kmあることに比べれば比較的平坦であることがわかる。

平均面より低い地域で、金星全体の約27%を占める。(セドナ、ラ

ヴィナ、アトランタ平原など)

平均面から2km以内の起伏の少ない地域で、約60%を占める。

平均面より2km以上の地域で、約13%を占める。(イシュタール、

アフロディーテ、ベータ高地など)

詳細説明

(V9~V14はベネラ9~14、VG1,2はベガ1,2の着陸地点)

1.........イシュタール高地

1.........イシュタール高地

2.........アイストラ地域

2.........アイストラ地域

3.........ナフカ地域

3.........ナフカ地域

4.........ラヴィナ地域

4.........ラヴィナ地域

5.........アルファ地域

5.........アルファ地域

6.........アフロディーテ地域

6.........アフロディーテ地域

7.........アイノ地域

7.........アイノ地域

金星にもまた地球のようなマントル対流があるのだろうか? もしあるのならプレート運動による大陸移動などはどうだろう? 少なくとも現状においては、地球の大地溝帯や海嶺に相当する大規模ではっきりとした地形は発見されていない。局所的な断層や海嶺に似た地形があるのみである。 しかし、アフロディーテ高地には東西に走る亀裂が有り、ここがもしかしたら、少なくとも2つのプレートを分かつ場所ではないかと考える向きもあるにはあるのだが...。

そもそも地球のマントル上層部は部分的に溶解している為、それがその上に乗っているプレートの沈み込みを誘発することが、プレート運動の大きな原因となっているわけだが、大気、地殻は元よりマントルにも水分が殆ど含まれていないと考えられている金星に、同じことを期待するのは無理なのかも知れない。 ただ上図を見る限り、特にアイノ平原を挟んだアフロディーテ高地とラダ地域の地球でいう海岸線は、アフリカ大陸と南アメリカ大陸におけるその関係と似ているのでは?と言う見方もある。 いずれにせよ、大規模な褶曲山脈などの成因と絡めたこれからの研究に期待するしかない。

■ 表面の組成及び形成時期 ■

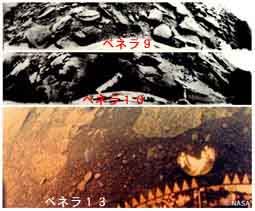

左はベネラ探査機が撮影した金星表面の写真。 ベネラ9の着陸した場所はベータ地域の山麓で、比較的平らで角張った岩片が多く見られる。 それに比べベネラ10と13の着陸場所には、少々見ずらいが、ある種の風化作用か浸食を受けた様な岩盤が多い。 いずれにせよ、地理的に見ても、火山からの噴出物や流動性の大きな溶岩流などの火山起源によるものと考えて差し支えなさそうである。

金星の地表は火星のような砂漠ではなく、岩石原と呼ぶ方がふさわしいかもしれない。

ベネラやベガ探査機によるガンマ線スペクトロメーターによる放射性元素の量や、X線蛍光分析による元素量の測定によって、金星の地表は玄武岩の化学組成に近いことがわかった。 マゼランの探査結果も又、現在の金星表面は殆ど玄武岩を主体とする溶岩流的な火山地形であることを示している。 そして更に驚くべきことに、マゼランから得られた衝突クレーターの、地域とサイズ分布の統計からは金星地表の形成年代はどこも殆ど同一で、約5億年前であると推定された。

金星表面で確認された約850個のクレーターの分布状況は全面で一様であり、直径35km以上のクレーターの60%以上が溶岩による変形や埋没を受けていない、つまりそのままの形で今に残っているというわけである。

このことから、今から5億年前に金星全土で大規模な火山活動が起き、殆どの地表を更新してしまったという説が唱えられているのである。

暴走

暴走

太陽から約1億820万km、極めて真円に近い軌道を回るこの惑星は、その直径や質量が地球によく似ていることから、地球とは兄弟星であると言われていた。

更に、太陽から受ける輻射量は、金星の方が太陽からの距離が近い分大きくはなるが、全面を覆う大気が太陽光を殆ど跳ね返してしまい、金星地表で吸収するエネルギーは地球のそれとほぼ同じになる。 このことから惑星環境も多分同じであり、厚い雲の下には地球とよく似た世界が広がっているのではないかと予想されていた。 金星のマイクロ波放射が、熱を起因としたものであると仮定した場合、金星の温度は400度以上もあり、その温度と冷たい上層大気との関連から、気圧が数十気圧であると算出されてはいたが、誰もこの高温高圧の惑星を現実のものとしてとらえることができなかったのである。

しかし、1967年のヴェネラ4号とマリナー5号の探査以来、金星大気の真の姿が次第に明らかになり始めた。 そしてプエルトリコのアレシボ電波天文台や1978年のパイオニア・ヴィーナス号、1990年のマジェラン号などによるレーダー探査は、雲に覆われて絶対に見ることができなかった金星の「地 形」を我々に教えてくれた。

|

自転周期(日)

|

公転周期(日)

|

地表温度(c)

|

地表気圧

|

|

|

金 星

|

243

|

224

|

464

|

95

|

|

地 球

|

1

|

365

|

15

|

1

|

金星の真の素顔は、我々の地球とは「似て否なるもの」、何故そうなったのか? 地球型惑星の中で最も地球に似ていると思われていた惑星の、数奇な歴史を見てみる。

■ 金星と地球、その誕生と生い立ち ■

金星と地球、ともに同じ大きさの岩石惑星でありながら、何故現在のような異なった環境になってしまったのか? 最近になって少しずつわかり始めたシナリオを、幾分不正確ではあるが「想像画」を描きながら簡単に説明してみる。 どうやら、太陽までの距離と、太陽光のエネルギー増加を起因とした「海」の消失が大きな原因となったようである。 しかしながら、これもまだ一つの説にしか過ぎない。

・金星-地球 ・

原始の両惑星に降り注ぐ微惑星が、その衝突エネルギーによって惑星を暖め、更に二酸化炭素や水蒸気などの揮発性成分が地表に放出され、濃密な大気が形成されてゆく。

・金星-地球・

揮発性成分の蒸発によって大気は更に濃密になり、温室効果により表面の温度は上昇する。 やがて地表はマグマオーシャンに覆われ、大気の70~80%近くを占めていた水蒸気が、このマグマの海に溶け込み始め、大気はほぼ一定量に落ちついてゆく。

・金星-地球・

惑星空間における微惑星の量が少なくなり始め、衝突する回数も減り始める。これによって少しずつ大気も冷えはじめ、マグマの海には地核の層が形成され始める。

・金星-地球・

大気のさらなる冷却によって、水蒸気が大気中に存在しうる臨界温度より下がると、200度近い高温の雨が延々と降り注ぎ、熱い水の海が出来始める。

・金星-地球・

雨が降り続き海ができ、微惑星の衝突も終息に向かい、やがて濃密だった大気は晴れてゆく。 しかし、金星と地球の生い立ちが同じなのはここまでである。 この後、現在より30%ほど小さかった太陽光エネルギーが上昇するにつれ、金星では「温室効果の暴走」が始まった。

・地球・

大気が晴れ上がり、水蒸気の殆どが海となり、地球は安定期に入ってゆく。 やがて、海の温度が下がるに連れ、大気の主成分である二酸化炭素が、海に溶け込み、又は岩石の中に取り込まれてゆく。そして火山噴火によって放出される二酸化炭素などもこの循環の中に入り、大気中の二酸化炭素増加が抑制され安定する。

・金星・

太陽のエネルギーが上昇すると、海が蒸発し始め、溶けていた二酸化炭素を放出し、更に上層大気まで上った水蒸気は太陽の紫外線により酸素と水素に分解され水素は宇宙空間へ離散してゆく。 残された二酸化炭素は、海が失われたために循環できなくなりやがて火山噴火による増加も加わて再び濃密な大気を形成してゆく。

・金星・

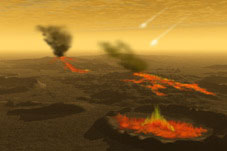

濃密な大気は温室効果を増大させ、地表は高温になってゆく。 やがてホット・スポットによる火山噴火が活発になり、マントルから吹き出したマグマが地表に流れ出し、そして空には濃硫酸の厚い雲が形成されてゆく。

・金星・

やがて火山活動が一段落し、二酸化炭素の温室効果と、厚い雲は遮熱効果をもたらし、現在の高温高圧の世界ができあがった。

HOME

HOME